Ottantuno

tombini in Vico Santa Lucia?

Facciamo le

persone serie per cortesia!!

Che pena osservare nel centro storico

murato di Gela quelle sue parti stravolte

dall’esecuzione di un progetto, pagato a fior di

milioni dal demanio, che ha creato un contesto

alieno di arredo urbano; zone in particolare

riferite al Corso, che va da Piazza Calvario a

Via Marconi, alla piazza Sant’Agostino e al vico

Santa Lucia. Forse abbiamo a che fare con un

manufatto che dovrebbe essere inserito nei libri

di storia dell’arte quale esempio di “…grande

opera architettonica”. Ironia a parte, ci si

chiede: …e quelli che avrebbero dovuto

controllare, quali giustificazioni potranno

dare, ammesso che li diano o che se ne siano

accorti?

Se si passa nel dettaglio del Corso e

dell’ex vico Santa Lucia poi si cade veramente

nel grottesco; infatti, sulla parte del Corso

tra via Marconi e via Porta Vittoria, a parte un

basolato stradale molto rilevato che rende

difficoltoso alle donne con i tacchi camminarci,

sono stati inseriti sul marciapiede di 2,5

metri, già quindi di limitate dimensioni, dei

blocchi rettangolari di 75 cm. su cui sono stati

posti dei pali con un’illuminazione di tipo

fioca quasi cimiteriale a parte il filo della

presa di terra volutamente scoperto, mentre

sulla strada e sugli stessi marciapiedi sono

stati realizzati qualcosa come 180 tombini di

varie dimensioni (marciapiede lato sud n. 76

tombini, strada del Corso n. 31, marciapiede

lato nord n.73). Per vico Santa Lucia ci si

chiede come è concepibile che in circa 500 metri

quadri di superficie si siano potuti ricavare

qualcosa come 81 tombini di diverse dimensioni e

peggio ancora senza averli opportunamente

occultati! Incredibile ma vero, il lettore si

passi il piacere perverso di andarli a contare.

Eppoi che cosa c’entrava la realizzazione

di questa specie di due abbeveratoi quando in

questo vicolo e in via De Sanctis l’unica

struttura esistente in antico erano delle

fontanine? E’ vero che i nostri conterranei

progenitori realizzarono gli abbeveratoi, ma

sempre ubicati al di fuori del centro storico,

come ad esempio quelli di contrada Carrubbazza

e l’altro di fronte all’ingresso del Cimitero

monumentale, da decenni non più esistenti perché

ignorantemente demoliti da diverse

amministrazioni comunali.

Si è fatto in particolare un calcolo di

probabilità sul numero dei tombini relativo alla

definizione dei lavori previsti dal progetto in

questione, in particolare negli 800 metri che

vanno da Piazza Calvario all’incrocio della zona

dei Quattro Canti. Si è arrivati ai seguenti

dati: Vico Santa Lucia con 81 tombini (già

esistenti), Corso da piazza Calvario a via

Marconi (m. 258) con un totale di 180 tombini

(già esistenti); da via Marconi ai Quattro Canti

(m. 547) con 381 tombini; via Giacomo Navarra

Bresmes (m. 318) con 220 tombini; Piazza S.

Agostino e via De Sanctis con 90 tombini (giù

esistenti). Così in base alla somma di tali

numeri si arriverebbe ad un totale di quasi

mille tombini (81+180+381+221+90 = 953)!! Un

immenso tombinaio nel centro storico murato di

Gela. Alla faccia…

E’ condivisibile intanto l’azione di

ironica provocazione del Cav. Carlo Varchi, il

quale tempo addietro portò un quadrupede in Vico

Santa Lucia per farlo abbeverare in questa

specie di abbeveratoio, da cui peraltro non è

mai uscita una goccia d’acqua.

.jpg)

Ed ancora. A quale dettame architettonico

di arredo urbano si è rifatto il progettista

andando a realizzare una superficie basolata a

macchia di leopardo del vico Santa Lucia e dei

marciapiedi del corso e di Piazza Sant’Agostino,

con piccoli basoli peraltro cementati con

materiale che, forse col tempo e con l’azione

erosiva dell’acqua piovana, creerà tanti di

quegli avvallamenti da rendere difficoltoso

camminarci sopra. A proposito di queste

basolette si vuole ricordare che tempo fa

intervenne anche il compianto Avv. Vincenzo

Capici che peraltro contestò al progettista la

scivolosità di tali mattonelle durante la

pioggia per le persone costrette ad utilizzavano

il bastone per camminare. Ed ancora, che senso

ha avuto andare ad impiantare sul lato sud del

vico prospiciente il Corso dei blocchi

cilindrici di pietra sbilenchi che,

contrariamente all’estetica che si rispetti,

danno solamente un effetto di cattivo gusto;

senza contare quelli in Piazza Sant’Agostino e

davanti la banca Intesa sul Corso, definiti come

tabuti (ovvero casse da morto) dalle persone;

per non scrivere del “belvedere” di via De

Sanctis, prospiciente via Porta Vittoria, da cui

affacciandosi c’è poco di bello da vedere!

Sarebbe stato corretto definirlo “malvedere”!! E

delle due scale ai lati del “malvedere”, che

dire? In una di esse, definita dallo scrivente

“la scala dello scippo”, diverse signore di

sera, uscite dalla vicina chiesa di

Sant’Agostino dopo la messa, hanno subito delle

rapine tant’è che per evitare il ripetersi di

tale incresciosa situazione preferiscono tuttora

di fare il giro più lungo passando dal Corso per

ritornare a casa.

Quella dei basolati purtroppo è stata da

sempre una iattura di tutte le amministrazioni

comunali che dagli anni Sessanta in poi si sono

susseguite alla guida di Gela; sono senza fine i

danni causati ad una delle più importanti

componenti architettoniche di una città, danni

imputabili spesso a ignoranti capricci, peggio

forse ad interessi personali. Che orrore

constatare che del basolato antico di pietra

della lava del Vesuvio e dell’Etna a Gela non

sia rimasto più nulla se non qualche tratto di

Via Navarra, di Via Rossini e di Via Marconi,

peraltro quest’ultimo tutto squinternato e mal “ripizzatu”

di asfalto. E che dire delle grosse basole di

pietra bianca comisana dei marciapiedi del Corso

da Molino a Vento al Cimitero, 4 chilometri in

totale, eliminati durante i lavori dei “cantieri

scuola” nel 1987?! La cosa più importante, però,

è quella di capire che fine hanno fatto tali

basole divelte. Ci si chiede se sono state

rivendute, oppure sono state lasciate alla mercè

del primo che passava. Cosa probabile

quest’ultima se non certa dal momento che in

diverse ville, tali grosse basole fanno bella

mostra di sè.

Che strana scelta

progettuale poi è quella che a Gela si tende ad

“occupare” a tutti i costi le superfici libere

(nate come tali) del centro storico peraltro

facendo spendere di più con l’impianto di

fontane, piscine, fosse, alberi a grande chioma

e quant’altro snaturandone di conseguenza il

contesto originario, tipo Vico San Rocco, Via

Giacomo Navarra Bresmes, Piazza Vittorio Veneto,

Piazza Sant’Agostino, piazzetta contigua alle

Scuole Santa Maria di Gesù in Via Ventura e

Piazza San Giacomo dove peraltro è stato creato

un falso storico con l’impianto del portale

trecentesco della vicina chiesa di San Giacomo.

Che senso ha parlare ancora di centro storico

quando di storico non rimane più quasi nulla?

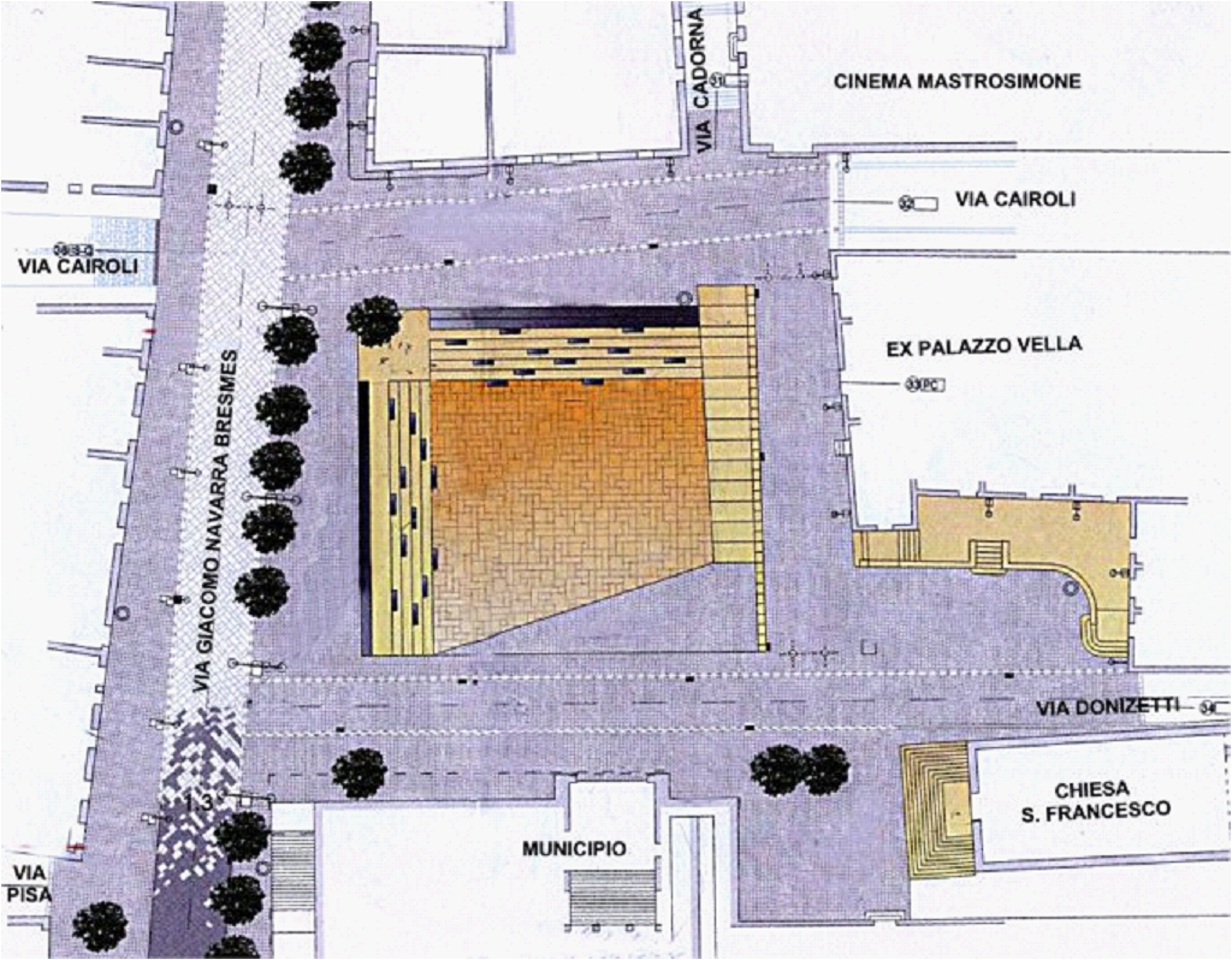

Ci si chiede che fine faranno di questo

passo il Corso e le rimanenti piazze del centro

storico murato di Gela inseriti nel contesto del

progetto di “Una via e tre piazze”; come ad

esempio Piazza San Francesco dove si prevede una

cavea quadrata per assistere …agli spettacoli.

Su questa piazza, però, non è detta l’ultima

parola in quanto esistono diverse perplessità

che potrebbero essere incompatibili con i lavori

previsti, infatti tale piazza non era compresa

nel progetto originario, quindi probabilmente di

motu

proprio è stata scelta per sostituirla a

Piazza Roma senza le dovute azioni che ne

precedono la fattibilità. C omunque si starà a

vedere.

Certamente non ci sembra un’idea

peregrina quella di realizzare i progetti che

interessano la collettività tenendo conto anche

dei pareri, se pur non vincolanti, di specifiche

associazioni e di quelli dei comitati di

quartiere; un caso di antesignana visione sul

coinvolgimento della gente nella realizzazione

delle opere pubbliche. Forse il caso di Piazza

Roma, che è stato escluso dal progetto di cui

sopra, ha rappresentato un’eccezione grazie

soprattutto agli abitanti di tale quartiere ma

anche all’intervento efficace di Saro Crocetta

(esiste un filmato che attesta tale scelta) che

si dimostrò un antesignano contestatore dello

progetto anche se lo stesso politico, però,

cambiando clamorosamente idea dopo l’elezione a

sindaco (del 12 marzo 2003), contribuì a

portarlo in esecuzione.

Non si scrive nulla di eccezionale

nell’affermare che il cortile di Santa Lucia

(una volta cortile, oggi una via), le vie e le

piazze di Gela tutte non sono di proprietà degli

amministratori, né degli architetti, né della

gente che ci abita, ma sono di tutti.

E per quanto riguarda gli ottantuno

tombini in Vico Santa Lucia?

Facciamo le persone serie per cortesia!!

ARENE CINEMATOGRAFICHE A GELA

La cartolina di oggi, risalente agli anni Sessanta, si riferisce ad una veduta del Municipio con una foto scattata da una casa prospiciente via Carducci nel quartiere Ospizio Marino. Di cartoline che ritraggono l’attuale Municipio ne esistono molte, ma questa in particolare richiama l’attenzione perché oltre al Municipio si vede una zona riferita all’orto di Don Nino Sola, una volta coperto di verde e oggi intensamente fabbricato, con un’arena cinematografica, l’arena Aurora, oggi ridotta di superficie e con quel che rimane da decenni in fase di abbandono. Fino a più di mezzo secolo fa i cinematografi di Gela, prima della realizzazione di aperture del loro tetto (come i cine-teatro Royal, Ariston e Mastrosimone), in estate rimanevano chiuse perché erano sostituite dalle arene cinematografiche. A Gela esistevano fino alla seconda metà degli anni Cinquanta ben sette arene, funzionanti durante il periodo estivo di cui riportiamo un elenco in ordine temporale: ARENA GARIBALDI all’interno della villa comunale, ARENA LITTORIO nel quartiere Orto Fontanelle sotto il Municipio (durante lo Sbarco Alleato quest’arena fu trasformata in campo di raccolta dei prigionieri italiani), arena DEL SOLE nel quartiere Molino a Vento dove ora sorge il Museo Archeologico, ARENA TRINACRIA O MIRAMARE sotto il Bastione nel quartiere Rabatello, ARENA STELLA DEL MARE, nel quartiere Toselli, dove sulla sua superficie diversi lustri fa è stato ricavato un parcheggio (denominato appunto Parcheggio Arena), ARENA AURORA in Via G. Carducci (quella che si vede sulla cartolina presentata oggi) e l’ARENA GARDEN al Villaggio Aldisio in Via Disueri di cui oggi rimangono ancora i muri perimetrali.

.jpg)

In ognuna di tali arene cinematografiche i posti a sedere erano spesso separati da una transenna; quelli vicini allo schermo, dove si pagava di meno, e gli altri vicini alla cabina di proiezione del film. I filari dei sedili erano in ferro e prima dell’ingresso all’arena, al prezzo di L. 5, erano forniti agli spettatori dei cuscini che evitavano il bagnarsi dei pantaloni con l’umidità che si depositava sulla superficie degli stessi sedili; poi a fine film erano spesso buttati in aria dagli spettatori e conseguentemente recuperati dalla cosiddetta maschera, che li rimetteva di nuovo in circolo. Nel caso di una casuale pioggia i biglietti potevano essere usati per altre giornate.

Nell’arena Stella del Mare gli spettatori durante la proiezione a volte erano colpiti da pietre, lanciate sconsideratamente da ragazzini da via Istria, proprio a ridosso dell’arena cinematografica, senza che mai si riuscisse a prendere i colpevoli o a limitarne la loro deplorevole azione. Le ultime arene cinematografiche, che si sappia, funzionanti fino agli Sessanta furono l’Arena Stella del Mare e l’Arena Garden; poi sparirono anch’esse definitivamente chiudendo così, senza più riaprirlo, il ciclo storico dell’intrattenimento estivo delle arene cinematografiche di Gela; anche se dal 2011 al 2015 nel quartiere Macchitella lo spazio antistante al Cine Teatro Antidoto fu trasformato in arena cinematografica. Oggi la proiezione di film avviene solamente nella multisala Hollywood, l’unica a tale scopo che è rimasta a Gela.

.jpg)

La

cartolina, che ritrae anche parte dell’arena

cinematografica Aurora, con ingresso in via

Carducci, a ridosso dell’ex orto di Don Nino

Sola sotto viale Mediterraneo, riporta sul retro

le scritte The City Hall - Hotel de Ville

Stadthaus e Ed. Cartolibreria G. B.

Randazzo - Gela - Vera

Fotografia. S. A. Fototipia Berretta - Terni.

LA TRAGEDIA DELLE FOIBE

E’

da qualche decennio che la storiografia

italiana sta mettendo in luce il tragico evento

delle foibe (cavità

naturali presenti sull’altipiano alle spalle di

Trieste e dell’Istria) dove

i titini, ovvero i partigiani di Tito, vi

gettarono migliaia di persone, alcune dopo

averle fucilate, altre ancora vive; tutte

colpevoli di essere italiane o contrarie al

regime comunista.

Avvenimenti purtroppo sotto certi aspetti ancora

poco chiari nella piena contezza della storia

contemporanea.

Nel 2005 il

Parlamento italiano ha scelto il 10 febbraio

come giornata del ricordo per commemorare

l’olocausto degli Italiani dell’Istria e della

Dalmazia, anche se spesso è stato

considerato

solamente come una conseguenza o una vendetta,

derivata da venti anni di fascismo con le

persecuzioni fasciste antislave nella regione di

confine.

Infatti, prima del

1943 in Jugoslavia, i fascisti avevano istituito

dei campi di internamento per migliaia di

jugoslavi, in particolare per i partigiani

comunisti di Tito; addirittura i fascisti

avevano fatto pubblicare il 1° dicembre del 1942

la “circolare 3C” dal Comando superiore FF.AA.

“Slovenia e Dalmazia”, firmata da Mario Roatta,

Generale del Secondo Corpo d’Armata,

con distribuzione estesa sino ai comandanti di

battaglione e reparto o enti corrispondenti;

circolare che impunemente autorizzava a

giustiziare gli ostaggi, deportare famiglie

intere e a distruggere case, fattorie e

bestiame, inoltre, nella “Parte Quinta” era

previsto il “trattamento da usare alle

popolazioni ed ai partigiani nel corso delle

operazioni” oltre al fatto che

tale trattamento non doveva essere sintetizzato

dalla formula “dente per dente” bensì da quella

“testa per dente”.

Si volle quindi regolare l'atteggiamento che le

truppe italiane dovevano mantenere nei confronti

della resistenza jugoslava e della popolazione

civile dei territori occupati, con

l’accettazione del principio di complicità della

popolazione residente in un'area di attività

partigiana e assumendo come metodo la politica

del terrore contro i civili, ordinando

rappresaglie, deportazioni, confische, catture

di ostaggi e fucilazioni sommarie. Addirittura

Benito Mussolini

nel 1920 in un comizio a

Pola affermava: “…di

fronte ad una razza inferiore e barbara come la

slava, non si deve seguire la politica che dà lo

zuccherino, ma quella del bastone. I confini

dell’Italia devono essere il Brennero, il Nevoso

e le Dinariche: io credo che si possano

sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000

italiani”.

Dopo la

firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943

esplose la prima ondata di violenza dei titini;

in Istria e in Dalmazia i partigiani slavi di

Tito decisero di vendicarsi contro i fascisti e

gli italiani non comunisti. Torturarono,

massacrarono, affamarono e poi gettarono nelle

foibe circa un migliaio di persone.

Successivamente nella primavera del 1945 la

violenza aumentò, in particolare quando la

Jugoslavia occupò Trieste, Gorizia e l’Istria.

Le truppe del Maresciallo Tito si scatenarono

contro gli italiani. Ad

essere buttati dentro le foibe (infoibati) ci

furono fascisti, cattolici, liberaldemocratici,

socialisti, uomini di chiesa, donne, anziani e

bambini indistintamente.

Gli infoibati furono prevalentemente italiani, ma

in generale anche tutti coloro che si opponevano

al regime comunista di Tito

e quindi erano compresi anche sloveni e croati.

Tra gli italiani vi erano ex fascisti, ma soprattutto

gente comune colpevole solo di essere italiana o

contro il regime comunista.

Nel febbraio del

1947 l’Italia ratificò il trattato di pace che

pose fine alla Seconda

Guerra Mondiale con

l’Istria e la Dalmazia che vennero cedute alla

Jugoslavia;

così

trecentocinquantamila persone si trasformarono

in esuli scappando dal terrore che, però, non

trovarono in Italia una grande

accoglienza. Forse la sinistra italiana allora

li ignorò in quanto non suscitava solidarietà

chi stava fuggendo dalla Jugoslavia, da un paese

comunista alleato dell’URSS, in cui si era

convinti che era stato realizzato il sogno del

“socialismo reale”.Fino a tempi recentissimi il

dramma delle foibe e tutto ciò che accadde

allora, prima e dopo, non venne mai

approfondito, nonostante

che si abbia avuto a che fare con una delle

pagine più angoscianti della storia italiana, di

cui è iniziata molto più tardi l’elaborazione.

Quindi, la persecuzione

proseguì fino alla primavera del 1947, fino a

quando, cioè, fu fissato anche se in maniera non

definitiva il confine fra l’Italia e la

Jugoslavia; infatti, per avere un confine

definitivo tra i due Stati bisognò aspettare il

“Trattato di Osimo” del

10 novembre 1975, in cui si riconobbe la

sovranità jugoslava sui distretti di

Capodistria (oggi in Slovenia) e di Buie (oggi

in Croazia) e confermava quella italiana a

Trieste. “…Sembra proprio

che quel 10 novembre 1975 il confine sia stato

determinato in maniera ormai immodificabile e

che l’interesse nazionale, che avrebbe dovuto

dirigere la politica estera nella ex Jugoslavia,

sia stato considerato un orpello sovranista del

quale fare a meno

Da un’indagine del Centro

Studi Adriatici, raccolta in un albo pubblicato

nel 1989, le vittime di tale tragedia furono

10.137 di cui 994 infoibate, 326 accertate ma

non recuperate dalle profondità carsiche, 5.643

vittime presunte sulla base di segnalazioni

locali o altre fonti, 3.174 morte nei campi di

concentramento jugoslavi. Certamente rispetto

alle stragi naziste nei lager con milioni di

morti c’è una notevole differenza di numero, ma

l’orrenda morte degli infoibati è stata una

peculiarità unica nelle atrocità dell’ultima

guerra. La cosiddetta impropriamente "caccia al

fascista", si esercitò non solo sui fascisti ma

anche nei confronti di antifascisti, dei

componenti dei Comitati di Liberazione Nazionale

di Trieste e di Gorizia e degli esponenti della

Resistenza liberaldemocratica e del movimento

autonomistico di Fiume. Dunque, infoibati perché

italiani! Lo storico triestino Roberto Spazzali

sintetizza "…Le foibe furono il prodotto di odi

diversi: etnico, nazionale e ideologico. Furono

la risoluzione brutale di un tentativo

rivoluzionario di annessione territoriale. Chi

non ci stava, veniva eliminato".Il dramma delle

foibe a danno di militari e civili italiani,

dapprima nell'autunno del 1943 e successivamente

nella primavera del 1945, rappresenta tutta una

storia di tragedie, di morti e di sofferenze,

una storia vissuta oltre dai soldati, mandati

allo sbaraglio e alla morte dal regime fascista,

anche dalla popolazione civile soprattutto nelle

carceri e nei campi di concentramento iugoslavi.

Militari gelesi in

Iugoslavia

Si riportano

adesso qui di seguito i nominativi di sei

militari gelesi (di cui tre carabinieri) che

furono allora vittime della vendetta dei titini

iugoslavi:

CORFU’ PAOLO,

nato a Terranova di Sicilia il 14 aprile 1920.

Carabiniere aggregato al 2°

Rgt. Fanteria della

Milizia Difesa Territoriale, deceduto per

infoibamento l’11 giugno 1944 nella foiba di

Pisino, lunga 500 m. e profonda circa 100 metri,

a Pedena d'Istria in Croazia, un volta in

provincia di Pola.

FASULO SALVATORE

di Luigi. Nato a Terranova di Sicilia il 2 marzo

1906. M.llo dei Carabinieri in Jugoslavia

aggregato al 1° Rgt. Fanteria “Trieste”,

arrestato il 30 aprile

1945 e tradotto in un campo di internamento a

Susak, una piccola

isola del nord dell’Adriatico. Considerato

disperso, probabilmente soppresso dai titini il

31 dicembre 1945.

SPURIO GIOVANNI

di Luigi. Nato il 7 maggio 1908 ad Ascoli Piceno

e residente a Terranova di Sicilia. Carabiniere

della Guardia Nazionale Repubblicana a Zara.

Considerato disperso il 18 novembre 1944 a Vis

Isola di Lissa in Dalmazia, probabilmente

soppresso dai

titini

e sepolto in Jugoslavia;

LICATA GIOVANNI.

Nato a Terranova di Sicilia il 15 settembre

1893. Soldato sul fronte iugoslavo deceduto il

14 maggio 1943 soppresso dai

titini e sepolto in

Jugoslavia.

MINARDI BIAGIO

di Giovanni e di Tuvè Francesca.

Nato a Terranova di Sicilia il

19 giugno 1915. Deceduto il 25 giugno 1943

soppresso dai

titini e

sepolto in Jugoslavia.

MAURO EMANUELE di Giovanni. Nato a Terranova di Sicilia nel 1923. Arrestato a Monfalcone l’8 maggio 1945 e deportato nell'ospedale militare del Seminario Minore a Gorizia. E’ presente nella lista “Ritornati” di oltre 1.000 deportati e infoibati di Gorizia

Le foibe di Basovizza e

Monrupino

La “Foiba di Basovizza”, originariamente un pozzo minerario, una della cinquantina di luoghi di infoibamento, nel maggio del 1945 fu un posto di esecuzioni sommarie per prigionieri, militari, poliziotti e civili per mano dei partigiani comunisti di Tito. Durante i 40 giorni di occupazione jugoslava di Trieste, a partire dal 1° maggio 1945, centinaia di persone furono prelevate dalle loro case e portate ai campi d’internamento presenti in Slovenia anche se non tutti furono internati, al contrario di numerosi prigionieri che furono direttamente destinati a Basovizza per essere ferocemente ammazzati. Gli autocarri, noti come “autocarri della morte”, trasportavano le vittime con le mani legate da filo di ferro, prima spogliate e poi seviziate, e spesso unite tra loro in catene umane. Giunte al margine dell’abisso, furono spinte verso il bordo mentre una raffica di mitra faceva precipitare tutti nella voragine. La caduta di circa 200 metri era spesso mortale, ma chi sopravviveva al volo continuava ad agonizzare tra le ferite e le lacerazioni provocate dagli spuntoni di roccia. Dal 1992, la Foiba di Basovizza è stata ufficialmente riconosciuta come Monumento Nazionale italiano, mentre nel 1993 lo è diventato pure la foiba di Monrupino. Questi luoghi oggi mettono in rilievo la loro importanza storica di riflessione e commemorazione per ricordare le atrocità commesse durante quel tragico periodo; e diventano un luogo di pellegrinaggio per coloro che vogliono onorare le vittime delle violenze e mantenere viva la memoria di questi passati eventi drammatici.

Giorno del Ricordo

Il Parlamento Italiano, con legge 30 marzo 2004

n.92, istituì il

Giorno del Ricordo,

in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo

giuliano-dalmata,

e delle vicende del confine orientale,

prevedendo la concessione di un riconoscimento

ai congiunti degli infoibati, al fine di dare un

segnale di risarcimento morale ai pregiudizi

subiti immediatamente dopo la Seconda Guerra

Mondiale da quella parte degli italiani che

risiedevano nell'Istria, a Fiume e nella

Dalmazia.

Il riconoscimento, a titolo onorifico e senza

assegni, consiste in un'insegna metallica, con

relativo diploma, da concedere a domanda al

coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ovvero,

in mancanza di questi, ai congiunti fino al

sesto grado, di coloro che dall' 8 settembre

1943 al 10 febbraio 1947, in Istria, in Dalmazia

o nelle province dell'attuale confine orientale,

furono soppressi e infoibati, nonché agli

scomparsi ed a quanti nello stesso periodo e

nelle stesse zone, furono soppressi mediante

annegamento, fucilazione, massacro, attentato,

in qualsiasi modo perpetrati.