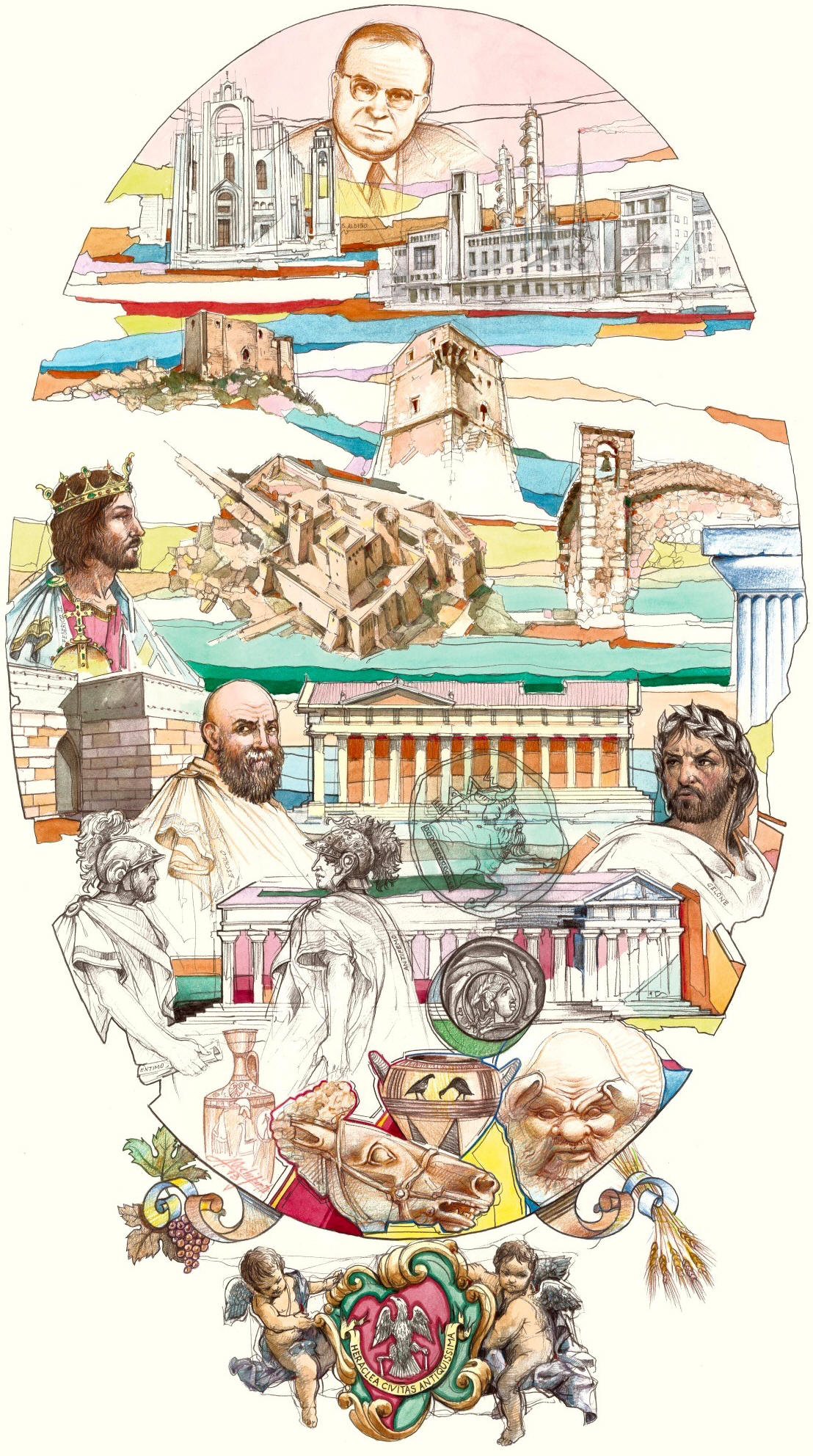

22 - Personaggi della storia di Gela

Con questo ovale,

il compianto maestro Occhipinti terminò il

percorso storico-figurativo di Gela e del suo

territorio; percorso che vide i maggiori

personaggi e gli eventi più rappresentativi

della storia millenaria di Gela.

Utilizzando sempre

la sua sensibilità coloristica, a volte

stemperata da una dettagliata modulazione delle

velature e delle trasparenze, il pittore

acquarellista raffigurò, in alto al centro, il

busto di Salvatore Aldisio che sovrasta due

opere edilizie del suo tempo: la Chiesa di San

Giacomo e il Municipio, dietro il quale, fece

trasparire alcuni impianti e la torcia del

petrolchimico come a voler coinvolgere

l’autorevole politico gelese alla svolta

economica industriale della città negli anni

Sessanta.

Si passa alla

raffigurazione di Federico II, della chiesetta

di San Biagio, preesistente all’imperatore, del

“castrum”,

del “Castelluccio” (ambedue di epoca

federiciana) e della Torre di Manfria, edificata

in epoca successiva.

Si va poi indietro

nel tempo, arrivando fino all’epoca greca con la

raffigurazione di Eschilo, di Gelone e degli

ecisti Antìfemo e Entìmo, fondatori di Gela nel

688 a.C. A essi seguono le figure delle

fortificazioni di Capo Soprano, dei templi greci

dell’acropoli, di alcuni prodotti della

coroplastica geloa e di due monete, una di Gela

e l’altra di Siracusa.

L’esterno

dell’ovale è completato con la raffigurazione di

un grappolo d’uva da una parte e un mazzo di

spighe dall’altra, due classici prodotti

dell’economia agricola di Gela. Infine, due

putti sostengono un elemento decorativo con

l’emblema della città con la scritta

HERACLEA

CIVITAS ANTIQUISSIMA, l’antica e primigenia

denominazione medievale di Gela.

Lo scrivente, con

questo articolo su Distretto Gelese, chiude il

percorso artistico dei 22 acquerelli sulla

storia di Gela del compianto Antonio Occhipinti

con un doveroso tributo iniziato nel dicembre

del 2023 con la presentazione al lettore degli

acquerelli che si trovano esposti nella

pinacoteca comunale. Come si osserva nella foto,

scattata durante l’inaugurazione della

pinacoteca con i 22 acquerelli del maestro il 16

aprile del 2015, a partire da sinistra compaiono

il Sindaco Avv. Angelo Fasulo, l’assessore Avv.

Giovanna Cassarà, lo scrivente, la Prof.ssa

Angela Rinzivillo, Antonio Granvillano, la

Prof.ssa Salvina Fiorilla e l’Ing. Angelo

Castronovo.

La scomparsa del Maestro Antonio Occhipinti

E così il 17 luglio

del 2024 il “Viaggio nel Sole” (titolo di un

depliant del 1988 di una mostra a Fregene) del

caro amico pittore acquerellista Antonio

Occhipinti si è concluso; senza il minimo dubbio

e senza nessuna enfasi il gelese Occhipinti è

stato uno degli acquerellisti più raffinati

d’Italia in quanto ha saputo sublimare la

difficile tecnica dell’acquerello.

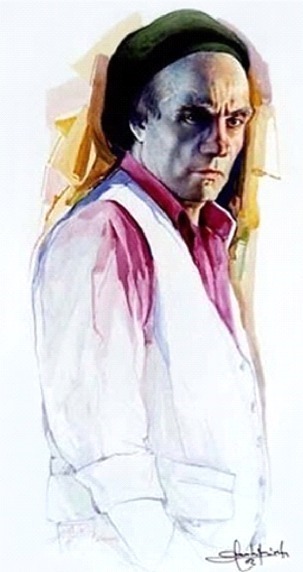

Pietro Annigoni,

artista tra i maggiori dell’Italia di metà

Novecento, appartenente al gruppo dei “pittori

moderni della realtà” e una delle figure più

prestigiose e qualificate dell’Arte

contemporanea, così scriveva: “…Serbo un gradito

ricordo dell’incontro con il pittore Antonio

Occhipinti, un ricordo che d’altronde si

materializza nel bel ritratto che mi ha fatto e

del quale generosamente ha voluto farmi omaggio,

aggiungendoci il bellissimo acquerello di Gela.

Guardando queste sue opere, a mio agio, noto che

alle trasparenze atmosferiche vibranti di luce

sa unire una rara solidità e, specie nel

ritratto una corposità tanto difficilmente

ottenibile in questa tecnica. Credo di poter

dire con tutta tranquillità che Occhipinti è uno

dei migliori acquerellisti d’Italia”.

Non solo

acquerellista, il Maestro Antonio Occhipinti ha

diversificato il suo impegno artistico con

personalità e grande capacità offrendosi con una

vena creativa e con felici intuizioni alle

realizzazioni di armoniosa bellezza di oli,

pastelli, disegni e china a cui ha alternato con

successo scultura e incisioni.

Prese parte a

diverse mostre a carattere nazionale ed

internazionale; sue opere si trovano in

collezioni pubbliche e private. Ha ottenuto

numerosi premi e segnalazioni; critica e stampa

si sono sempre interessati di lui. Organizzò con

il Comune di Gela ed altri enti mostre

collettive ed estemporanee, ospitando a Gela

artisti affermati in campo nazionale ed

internazionale. Raffinato ed elegante,

l’acquerello di Occhipinti raccoglie la

sensibilità coloristica del Sud stemperata da

un’accorta modulazione delle velature e delle

trasparenze. La sua problematica stilistica si è

avvalsa di un nuovo slancio estetico:

raccogliere il timbro intransigente della

luminosità mediterranea per addolcirla in

contenuti di toni dall’accento espressivo ed

altamente suggestivo e piacevole. Di lui hanno

scritto Pietro Annigoni, Ignazio Buttitta, Mario

Gori, Aldo Riso, Aldo Raimondi, Antonino De

Bono, Albano Rossi, Giorgio Falossi, Luigi

Tallarico e tanti altri.

Luca Zingaretti

scriveva: “Poche parole perché scrivere di arte

non è il mio mestiere. Poche parole per

descrivere lo stupore di un profano nello

scoprire l’universo che il maestro Occhipinti

nasconde e rivela dietro i suoi acquerelli. Ho

conosciuto l’arte del maestro in occasione di

una mostra. Quello che mi colpì immediatamente

fu la luce. La luce di una Sicilia

dell’immaginario e, nello stesso tempo, del

reale. La luce dei ritratti che restituisce, a

chi guarda, l’anima che quei volti ha abitato.

Quella dei paesaggi toscani e delle marine. Nei

suoi acquerelli vive qualcosa di estremamente

vitale. Amo i suoi nudi di donna che fanno

venire in mente un’idea di sensualità placida,

leggera. I suoi vicoli deserti e assolati dietro

cui si intuisce un brulicare di vita. E amo i

suoi ritratti di vecchi, segnati dagli anni, ma

spogliati di ogni stanchezza esistenziale, volti

che restituiscono alla vecchiaia una dignità

dimenticata. Per me Occhipinti è il pittore

della leggerezza”.

Anche il compianto

giornalista Gino Alabiso scriveva: “Antonio

Occhipinti, apprezzato pittore di Gela, è

diventato l’allievo prediletto del pittore

Pietro Annigoni, il quale poco tempo fa posò per

un suo ritratto. Occhipinti lo ritrasse

mirabilmente e il “pittore delle regine” ne

rimase entusiasta al punto da donargli una sua

opera. Ogni commento è superfluo. Occhipinti,

che riscuote vivi successi nelle varie mostre a

cui partecipa (a Palermo, a Viareggio, a Pisa, a

Caltanissetta, a Cannes e in altri centri) è un

pittore veramente leale e non imbroglia le carte

(anzi le tele) in tavola. Fare un bel quadro è

difficile come fare una bella poesia, per chi ha

talento e coscienza. E Occhipinti raggiunge

quasi sempre nelle sue tele il livello della

poesia, in una malinconia di toni e prospettiva

che lasciano ammirati e pensierosi. Dei suoi

innumerevoli lavori (paesaggi, nature morte,

figure umane, marine ed altro) il nostro artista

segue lo stimolo di una eleganza intima,

adottando un linguaggio riflessivo, meditato e

spontaneo.

In chiusura in

ricordo del maestro Occhipinti si riporta quanto

scritto dal compianto Preside Prof. Virgilio

Argento: “Agosto 1982: Pietro Annigoni nel suo

studio-atelier di borgo Albizi, a Firenze, posa

per tre giorni per essere ritratto dal pennello

di un pittore venuto dalla provincia, che a lui,

come maestro, si è presentato con l’umiltà del

discepolo e l’ammirazione trepida

dell’ammiratore: Antonio Occhipinti. Posa

pazientemente, il maestro, dinanzi al pittore

gelese, così come avevano posato dinanzi a lui,

in anni che ormai si fanno lontani, i grandi

personaggi della storia, regine e capi si stato:

Elisabetta d’Inghilterra, Farah Tiba, Kennedy,

Johnson, Reza Palevi, Giovanni XXIII. Posa egli,

e nella sua inattività di soggetto che viene

ritratto, osserva e giudica quel pittore che

venuto da lontano, mentre questi osserva la sua

effigie sul bianco cartoncino del suo telaietto:

è l’osservatore e il giudizio del grande

artista, ormai al culmine della sua

straordinaria carriera. Il pittore gelese sente

il peso dello sguardo - che segue la sua mano -

dell’eccezionale soggetto, ma è incoraggiato nel

suo lavoro dallo squisito senso di umanità che

gli illumina il volto e che a lui si apre

generosamente: quel senso di umanità che è

proprio dei grandi artisti, che la burbanza,

l’alterigia è dei mediocri. E Annigoni è un

grande spirito. Quando Occhipinti termina la sua

fatica e gli offre in rispettoso omaggio il

quadro che ne è nato, allora egli esprime su

tale quadro il suo giudizio: una felice sintesi

“di trasparenze atmosferiche, vibranti di luce,

e di una corposità difficilmente ottenibile

nella tecnica usata dell’acquerello. E’ un

giudizio che è espressione della cortesia

dell’uomo, ma anche - e soprattutto -

dell’apprezzamento dell’artista. Evidentemente

nel realismo che impronta quelle linee e quei

colori, nella naturalezza della figurazione che

rende limpidamente, insieme ai suoi tratti

fisionomici, la verità sua interiore, egli vede

una consonanza con quello che è stato sempre il

suo credo artistico: “La pittura devota al

vero”, al manzoniano “vero” in arte, oltre che

nella vita.”.

IL BUSTO

MARMOREO DI RE UMBERTO I NELLA PIAZZA OMONIMA

La cartolina, del

1904, ritrae al centro della piazza il busto

marmoreo del re Umberto I costituito da un

piedistallo, corretto ed armonico nelle sue

linee architettoniche, in marmo di Carrara su

zoccolatura bugnata in breccia di Billiemi,

poggiante su un robusto basamento di forma

quadrata con scalini e pilastri angolari

provvisti di scuri è circondato da un

giardinetto con una ringhiera in ferro battuto.

Sul piedistallo si

eleva il mezzo busto del sovrano, realizzato da

Antonio Ugo, scultore palermitano di importanti

opere tra le quali primeggia la scultura del

cardinale Celesia nella

Galleria

d`Arte Moderna di Roma; su dei riquadri delle

quattro facce dello stesso piedistallo sono

riportate le città dove avvennero gli episodi

più importanti della vita del re: Busca,

Casamicciola, Napoli e Villafranca; inoltre, al

di sopra di quest’ultima città, in un altro

riquadro si legge “A Umberto I, I Terranovesi

1902”; tale anno si riferisce al compimento del

monumento al re, e non quindi alla sua

inaugurazione che avvenne il 20 settembre del

1903.

Sulla cartolina,

all’angolo della ringhiera del busto del re,

sono ritratti due ragazzi e sullo sfondo si

osserva il Palazzo Rosso con un fregio

settecentesco sul balcone del secondo piano,

mentre a pianoterra si vede l’insegna con la

scritta “SALONE”. Sul lato opposto, oltre alla

presenza di un artistico lampione a petrolio con

quattro punti luce, si osserva il palazzo

all’angolo via Matrice-via Porta Caltagirone

(quest’ultima poi nel 1911 denominata via

Giacomo Navarra Bresmes) con un numero di

aperture inferiori, dal pianoterra fino al terzo

piano (escluso il primo), rispetto a quelle di

oggi.

La Cartolina formato

14X9 cm. di colore vintage beige, porta

sullo spazio

inferiore del fronte delle scritte a penna

quali, “La piazza centrale”, la data del 27 - 9

-1904 e la firma “Bianca”; ed ancora con le

didascalie “Terranova di Sicilia”, “Monumento a

S.M. Umberto I” e sul margine inferiore “Fotog.

ed Edizione F.lli Lauricella, Terranova”. Sul

retro si leggono il numero della cartolina

“10248” e le scritte a stampatello al centro

“CARTOLINA POSTALE ITALIA (CARTE POSTALE

D’ITALIE)” e “N.B. Sul lato anteriore della

presente si scrive soltanto l’indirizzo” sul

margine sinistro; il francobollo vidimato è

quello del Regno d’Italia di 2 centesimi rosso

bruno (altezza mm. 23 e largo mm. 19) della

serie detta Floreale con la legenda: “Poste

italiane - cent. 2” e un sottile ornamento a

guisa di tronco inquadra il francobollo, ove,

dentro porta una corona di lauro e l'aquila

araldica di Savoia che reca lo scudo con la

Croce Sabauda. L’emissione del francobollo

avvenne con R. Decreto 6 giugno 1901, n. 255.

.jpg)

Nel 1952 il busto

marmoreo del re, nonostante che avesse dato la

denominazione alla piazza, fu espiantato per

essere trasferito all’interno della Villa

comunale. L’anno dopo al suo posto fu impiantata

inopinatamente una donna nuda bronzea, peraltro

definita arbitrariamente “Cerere” e quindi al

fuori da qualsiasi contesto storico cittadino,

d’altro canto era stata commissionata

all’artista Silvestre Cuffaro di Bagheria dalla

Regione Siciliana per destinarla chissà dove.

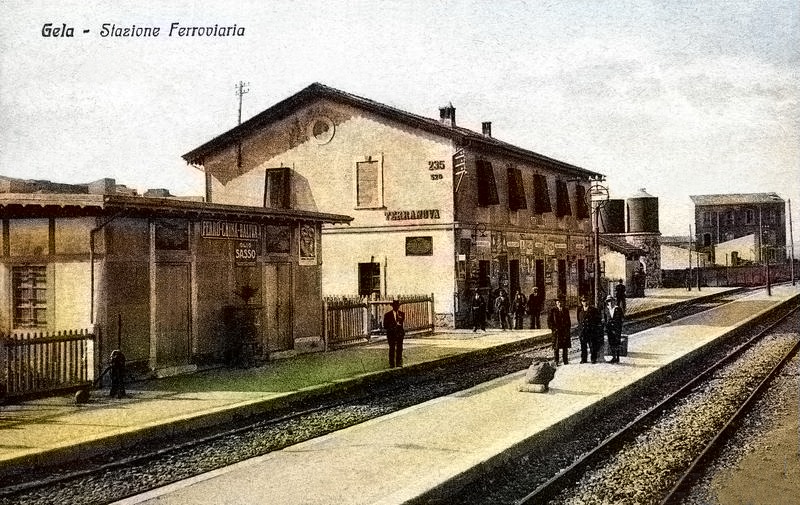

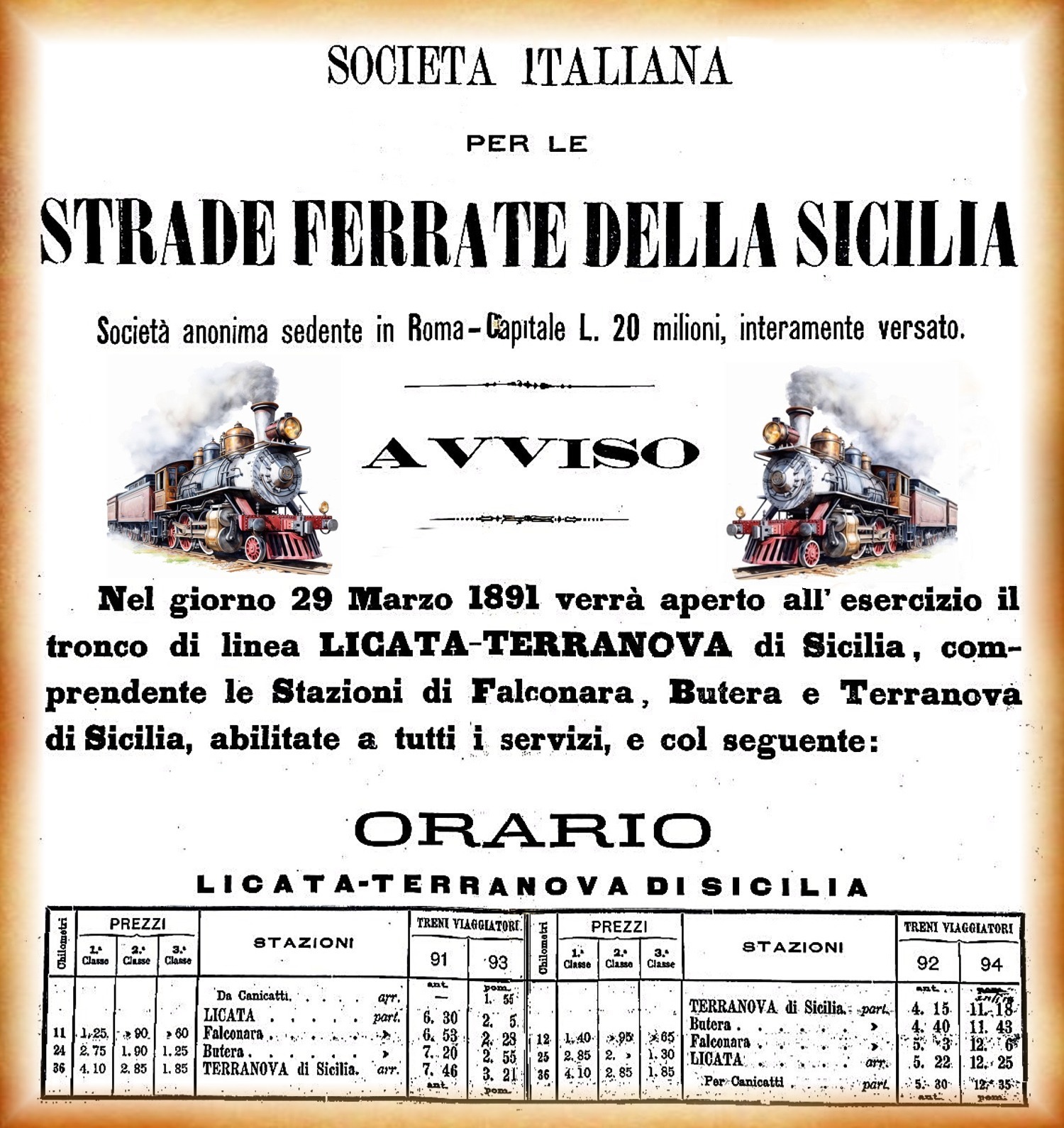

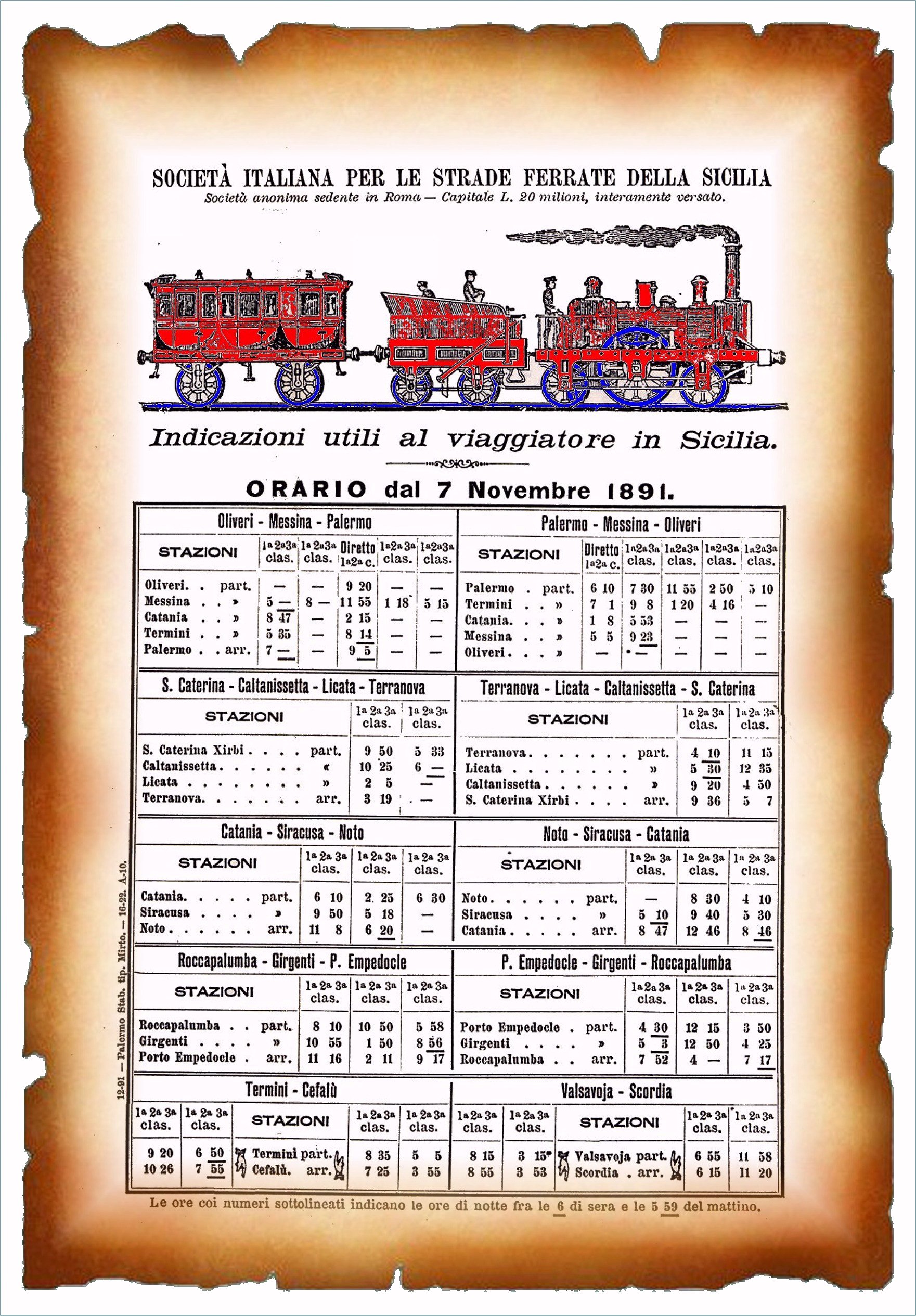

LA DISASTRATA FERROVIA DI GELA

La rete ferroviaria

in Sicilia con i suoi 1400 Km. fino a qualche

lustro fa, prima di diversi incrementi,

rappresentava il 9% di quella nazionale. La

costruzione e l’esercizio delle prime linee

ferrate nell’Isola risale al 1861 quando il

Regno, facendo propria una proposta di Garibaldi

del 1860, decise con decreto reale del 1863 di

varare un piano per realizzare un sistema

ferroviario da dare in concessione a società

private. Le prime linee previste furono quelle

di Messina-Catania-Siracusa e

Palermo-Roccapalumba-Catania. Negli anni

successivi seguirono le linee Siracusa-Licata e

Canicattì-Licata, quest’ultima (come tratto

terminale della linea proveniente da Catania via

Caltanissetta) fu completata in due momenti: il

primo tratto Canicattì-Favarotta fu inaugurato

il 23 maggio del 1880 mentre il secondo

Favarotta-Licata fu inaugurato il 24 febbraio

dell’anno successivo.

Più laboriosa

risultò la realizzazione della linea

Siracusa-Licata in quanto il suo sviluppo in una

prima stesura, quella dell’Ing. G. Arnaldi, non

prevedeva di passare per Noto e per altre

principali città del Ragusano; infatti, il

Ministero dei Lavori Pubblici, per le numerose

lamentele, si vide costretto nel 1864 a dare

l’incarico all’Ing. Enrico Guerra affinché

ideasse un nuovo tragitto che, se pur più lungo

e più costoso, comprendesse pure le città di

Noto, Modica, Ragusa, Comiso e Vittoria prima

escluse.

Il progetto Guerra,

che prevedeva una linea lunga 177 Km. con 16

stazioni, fu approvato nel 1866 con una spesa di

previsione di trenta milioni di lire da ricavare

per 1/3 in azioni e 2/3 in obbligazioni.

Dall’approvazione

del progetto nel 1866 della linea

Siracusa-Licata fino alla sua completa

realizzazione del 1893, passarono ben ventisette

anni. Il primo tratto Siracusa-Noto fu

inaugurato il 5 aprile 1886; il tratto

intermedio Terranova (Gela)-Licata di 37 Km., fu

inaugurato il 28 marzo del 1891.

Nella nostra città e a

Licata quel giorno fu grande festa. Qui,

all'entrata di Porta Caltagirone, fu allestito

una specie di arco di trionfo con fiori, palme e

luminarie per accogliere con tutti gli onori

personaggi importanti, quali il principe Pietro

di Scalea, presidente della Società Ferroviaria

Sicula, il Prefetto, il concittadino Giuseppe Di

Menza, presidente della Corte di Appello di

Palermo, il comm. D'Anna, i sindaci di tutto il

circondario, deputati e senatori del collegio e

notabili.

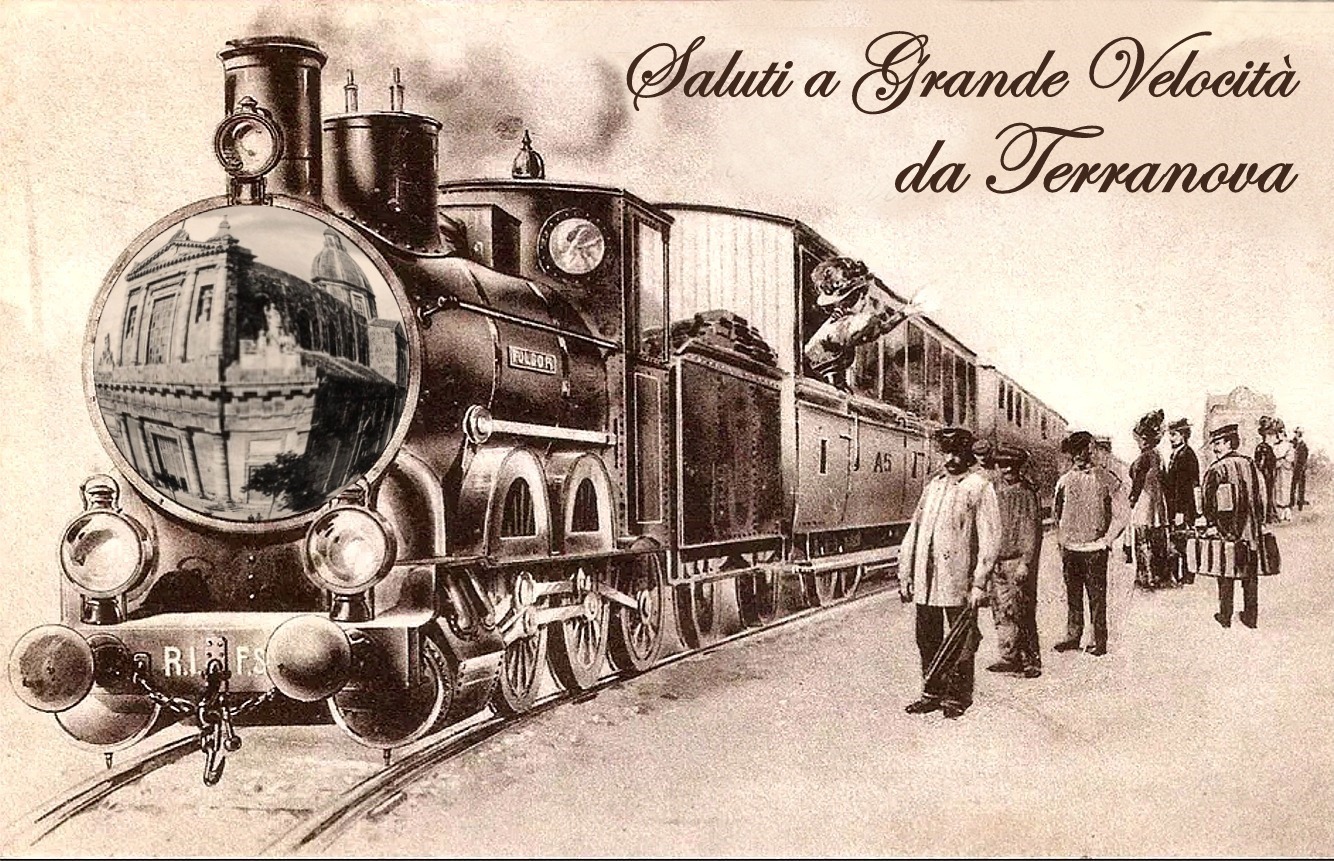

A ricordo di

quell'avvenimento furono anche stampati opuscoli

riportanti poesie dedicate al “fumante ordegno”;

una di esse

del conterraneo Luigi

Vitali recitava: “Di

vita apportator, fumante ordegno / Ove corri

fulmineo al par dei venti? / Ove dirizzi il vol,

senza ritegno, / Cigolando con macchine

possenti? / Lo veggo: a te ne vien, che ne sei

degno, / Popolo industre: il plauso di tue

genti, / Che qui risuona, d’esultanza è segno: /

Inneggia lieto ai sospirati eventi. / Né viene

ei solo: vivido di luce, / Messaggero di fervidi

desiri, / Lo guida un genio: in mistico tributo,

/ Ei d’amistanza caldi sensi adduce, / E auspici

e voti candidi e sospiri… / E di Licata il

genial saluto!”. I

tempi di percorrenza del “fumante ordegno

…fulmineo al par dei venti” alla fine

dell’Ottocento tra Gela e Licata erano in media

di un’ora e un quarto con una velocità di circa

30 Km. orari.

Il ricordo

gioioso di quella festa, però, durò per breve

tempo. Infatti, già dopo pochi anni dall'entrata

in esercizio di tale tronco ferroviario nacquero

lamentele e critiche feroci, di cui diamo un

brevissimo resoconto: “...Gli orari, lo scarso

numero di treni, la limitata potenzialità delle

locomotive, la deficienza di macchine e di

carri, la mancanza di piani scaricatori e di

binari destinati alla manovra dei carri, fanno a

gara per inceppare e danneggiare le sorti del

nostro traffico”. “...Lo stato delle vetture o

meglio carcasse destinate alla nostra regione è

semplicemente indecente: sono esse lo scarto di

vagoni già consumati che si mandarono quaggiù,

per noi barbari, e che specialmente nella linea

Caltanissetta-Terranova sembrano altrettante

latrine”. Viene spontaneo chiedersi: cos'è

cambiato oggi rispetto ad allora? Quasi niente,

anche se si è costruita una nuova stazione più

grande con diversi binari, sotto-passaggi ed

altre strutture, ma per chi e per che cosa

quando domani forse non passeranno più treni.

La linea

Siracusa-Licata fu messa in esercizio il 18

giugno del 1893 con l’inaugurazione della tratta

Comiso-Modica.

Nella seconda metà

degli anni Settanta (24 luglio 1977) lo scalo

ferroviario di Gela, ubicato nel centro storico,

fu trasferito nella sede attuale a nord di via

Venezia, a ridosso del Villaggio Aldisio.

Dopo ben ottantasei

anni dall’entrata in esercizio della ferrovia

Siracusa-Licata, da Gela è stata attivata, il 29

novembre del 1979, la tratta

Gela-Niscemi-Caltagirone-Catania di 137 Km., il

cui primo tracciato Gela-Caltagirone fu iniziato

nel 1928;

Il progetto per la

ferrovia Caltagirone-Niscemi-Terranova risale al

1895; fu realizzato dall'Ing. Arch. Cavallari

Salvatore, su uno studio di massima realizzato

prima, nel 1883, dal direttore generale delle

Ferrovie Sicule, Comm. Ing. Adolfo Billia.

Nel 2009 era prevista l´attivazione della linea

veloce ed elettrificata, sui 183 Km a binario

semplice, della tratta Siracusa-Ragusa-Gela che

oggi si compie in tre ore e mezza con una

littorina (locomotive diesel D 343 e D443) con

punte di velocità massima di 100 Km. orari. E

per l’elettrificazione di tale linea? Stiamo

ancora aspettando!

Ogni commento su

questa nostra disastrata ferrovia è superfluo.

Ne facciamo a meno, anche perché la tratta

Gela-Catania da decenni è interrotta, tant’è che

qualche anno fa i tombaroli del ferro stavano

iniziando a trafugarne i binari. E comunque se

ancora esiste l’attuale tratta ferroviaria di

Gela forse trattasi di un “miracolo” o forse una

dimenticanza, nonostante i tagli dei cosiddetti

rami secchi a cui hanno sottoposto la linea

ferrata siciliana.

E’ bene, però,

riflettere un po’ su come si e arrivati a

rendere improduttiva questa linea ferrata, che

per decenni ha costituito un'importante linea di

comunicazione tra decine di comuni di ben cinque

province. Quando a partire dagli anni Sessanta,

in coincidenza con la nascita del petrolchimico

gelese, venivano realizzate importanti

infrastrutture e mentre la tecnologia portava

continue innovazioni nel campo degli

autoveicoli, sulla linea in oggetto, le FF.SS.

cosa fecero? Niente! Lasciarono la littorina,

con un binario unico e con i tempi di

percorrenza simili a quelli esistenti nelle

ferrovie di primo Ottocento. Chi più chi meno,

molte persone nei decenni passati si sono

trovati nella necessità di percorrere la linea

Catania-Gela via Siracusa, con un minimo di sei

ore di viaggio.

Prima che la linea

Gela-Catania si fosse interrotta, la tratta si

percorreva in quasi tre ore, anche se tali ore

potevano essere dimezzate, eliminando (sic et

simpliciter) alcune fermate intermedie inutili;

non abbiamo mai saputo quali siano stati i

motivi che rendevano impossibile questa

operazione, ma siamo sicuri che molta gente

sarebbe stata invogliata ad usare di più il

treno per viaggiare.

In conclusione, ci

sembra di capire che nella nuova gestione

aziendale delle FF.SS. prevalga ancora una volta

la logica di far pagare pesantemente al Sud, e

solo al Sud, il fio degli errori di una classe

politica fellona, in continuazione di una

famigerata tradizione “piemontese”, che dura dai

tempi dell’Unità d’Italia.

Intanto nei primi

giorni del mese di dicembre del 2024 la stazione

ferroviaria di Gela è tornata ad essere

operativa dopo oltre nove mesi di fermo per la

ristrutturazione di traversine e binari.

Inoltre, le littorine sono state sostituite con

i più moderni treni ibridi Minuetto e Blues.

Diversa invece è la situazione della stazione di

Gela e relativi spazi che ancora si trovano in

uno stato di abbandono.

Nel 2022, grazie ad

un finanziamento di circa 150 milioni di euro

dei fondi PNRR, è iniziata la progettazione del

ripristino della linea ferrata Gela-Caltagirone

(inaugurata il 29 novembre 1979 e interrottasi

nel 2011 dopo il cedimento strutturale del ponte

in c.da “Discesa del Angeli” verso Niscemi) da

realizzare in due lotti per un costo di circa

150milioni di euro; il secondo lotto, di circa

25 Km., riguarda la linea ferrata Niscemi-Gela.

Il ripristino della

tratta Gela-Catania via Caltagirone a modo di

vedere dello scrivente, non ha più motivo di

esistere almeno per Gela date le numerose corse

degli autobus di linea esistenti oggi e i cui

fruitori spesso le utilizzano solamente per

arrivare all’aeroporto di Catania.